著者情報

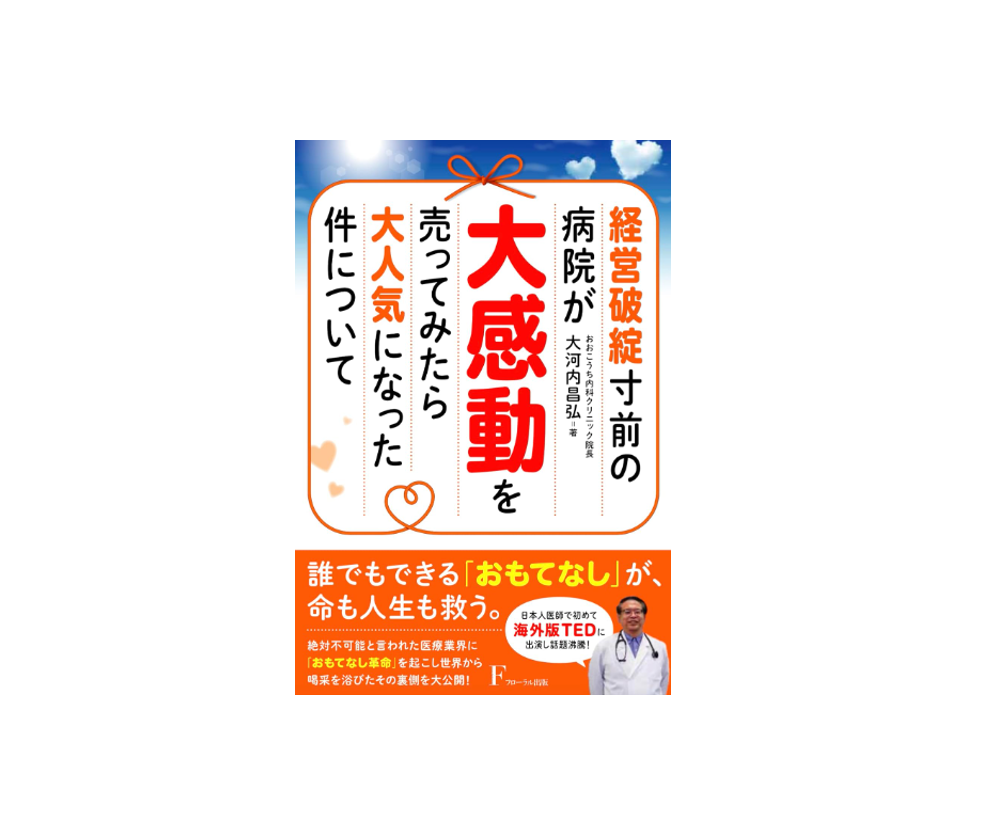

大河内 昌弘 (おおこうち まさひろ)

医療法人大河内会 おおこうち内科クリニック院長

総合内科専門医、糖尿病専門医。

名古屋市立大学卒業後、大学病院等を経て2012年におおこうち内科クリニック開業。

おおこうち内科クリニック

日本人医師で初めて海外版TEDに出演し、「第10回 日本で一番大切にしたい会社」大賞において実行委員会特別賞などを受賞しています。

概要

本著書では著者が医療業界の闇(後記の「3つの分断」)に染まってしまっていたことを反省し、闇に染まる前の医師を目指し始めた頃の志や経験について考え直し、本著書タイトルにもある「大感動を売ってみた」というところに行きついています。

闇に染まったまま開業を行った著者は、採用基準として経歴と経験のみでしか判断できず、採用後には著者が上から目線で

また、著者の家族や自分自身が病にかかってしましい、自殺まで考えるところまで行っているという衝撃的な過去があったからこそ、「ホスピタリティ」「おもてなし」「全身を診る」をスローガンに自ら大感動を売ることを実践し、結果を残せた源泉となっていると見受けられます。

「おもてなし」などというと医療には少し合わない印象をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、そのように思う方こそ読んでほしい本です。

実際、当ブログ著者自身もおもてなしは大事だとは分かっているものの、どのようなことがおもてなしといえ、医療という「教科書的に行うことを重要視する現場」においてどう実践できるのかは懐疑的でした。しかし、本書を読むことで、モヤモヤ→なるほどそういうことか という感覚になりました。

医療業界の闇ーー教科書に従うということ

医療業界とくに医師というのはかなり特殊な業界です。

特別な受験戦争を乗り越え、医学校、大学病院での研修医、勤務医という閉鎖的になりやすいコミュニティの中で医師としての成長を遂げていくため、世間の一般常識との間にズレが生じていきます。

このズレを著者は医療業界の闇として不健全な「3つの断絶」と記しています。3つの断絶とは以下の3点です。

- 医師同士の断絶

- 分野の断絶

- 患者との断絶

医師同士の断絶

とくに教授の力が強すぎることによって起こっていると記されています。

教授に気に入られないと手術の件数は増やないですし、人事権によって飛ばされたりもします。

そのため医師には長いものに巻かれろ的な思考が身についていきます。

そして、教授は大都市圏を除くと1つの件に1つ、その中で専門科の教授は1人しか居ません。よってその件の特定の専門科の診療方針はその教授次第となります。

分野の断絶

それぞれの医師が専門領域において幅を利かせるために他者を排除している背景があります。

そのため、人間の身体はパーツごとの組み合わせでできているわけでは無いにもかかわらず、パーツや病気ごとに診療が行われます。

全身を診てくれる医師が居ないのです。

患者との断絶

患者に対して医師が極端に権威化していることです。つまり、サービスの受け手である患者側に対して医師が権力を持つ構造になっています。

そして医師の治療方針は医師が決めることになりますが、その治療方針は患者の病状に従うのではなく論文やガイドラインなどのいわゆる教科書に従っているということです。

医療=技術+ホスピタリティ

著者は本書中でホスピタリティ、おもてなしという言葉よく使用しますが次のように考えています。

■ホスピタリティ:

相手に心からの大感動を与えること(大感動を与え心動かすこと)

■おもてなし:

ユーザー第一の視点でサービスを構築すること

そして大感動を与えるためには相手に要求される前に予期せぬおもてなしを提供することが必要になります。

【本ブログ著者より一言】

本書中では触れられていませんが、おもてなしとして身近な事例としてよくスターバックスが挙げられます。

スタッフがカップに笑顔の絵や一言をマジックで書いていることがありますが、そのカップを受け取って感動した人も多いでしょう。

まさに予期せぬおもてなしで、これがホスピタリティとなります。

また、後述しますが、このようなおもてなしをできることはスタッフにとっても大きな満足につながります。

事実、スターバックスは採用のブランド力が高いことで評価されています。

医療業界は命にかかわる業界のため、教科書的に決まったことを行うことが重視されます。

よってホスピタリティの提供が最も難しい業界です。

しかし、本来患者は1人の人間としてホスピタリティを感じたいものです。もちろん医療機関としてもホスピタリティを提供することは患者の満足にも繋がりますし、ホスピタリティを感じた患者は治療効果が上がります。

教科書としての「技術」のみでは医療として不十分で、ここに「ホスピタリティ」が付加することで初めて医療と

ホスピタリティを実践している医療機関の例

メイヨークリニック

アメリカの医療機関「メイヨー・クリニック」はアメリカでは常にトップに上が医療機関である一方で、経済紙のフォーチュンで「働きがいのある会社トップ100」ランキングの常連で、医療機関としても経営体としても高く評価されています。

多くのアメリカの医師の給与体系は診療した患者数に基づいていますが、メイヨー・クリニックでは患者のニーズを第一にしていることから、医師は患者回転率を気にしないような給与体系になっています。医師は患者に十分な時間をかけて診療することが出来ます。

医療保険制度や訴訟の厳しいアメリカにおいて、ホスピタリティを柱にした医療を行うのはリスクがありますが、メイヨー・クリニックがアメリカで確固たる地位を築いているのは、「医療=技術+ホスピタリティ」であるという証拠です。

亀田総合病院

日本では亀田総合病院が挙げられています。

亀田総合病院では患者が望むことはできるだけ何でもかなえてあげるというのがスタンスです。

そのため、入院中に好きなものが飲食できる(もちとん病気の治療に影響のない範囲で)しパーティーも開けるということです。

他にも霊安室が最上階にあったりと、亀田総合病院のそのホスピタリティで大感動を受けるのです。

まとめと概要

本書の最後には「医師の人格的向上」と記されています。

これは今一度、患者を1人の人間として見ることが重要であるということです。

例えば、患者を自分の家族として考えれば、パーツや病気だけは診ないでしょう。「奥さんにこうしてあげたら喜ぶかなぁ」を考えるように、目の前の患者さんに対応することだと思います。

近年は専門性を打ち出し集患に繋げる医療機関は当たり前となっていますが、逆にクリニックの1人の先生が全身を診るというのは少なくなっています。

当ブログ著者はWEBマーケティングで専門性アピールというのは良く用いる手法ですが、逆に「気軽に何でも全身を親身に診ますよ」というアピールがあっても面白いのかなと思いました。

コメント