著者情報

笠浪 真

テラスグループ(税理士法人テラス、社労士法人テラス)の代表です。

主に医療機関を専門にした支援を行っており、次のように記されています。

「国の開業医、歯科医師、これから開業される勤務医の先生への支援に特化しています。医業経験が豊富な税理士・社労士・行政書士などが一体となって開業支援、開業後の税務・労務・法務をトータルで支援しています。」

概要

本書は4大経営資源(ヒト、モノ、カネ、ジョウホウ)という観点からクリニック経営で気を付ける点を浅く広く網羅しています。

タイトルに「黒字化」と記されてはいますが、赤字のクリニックを黒字にする手法というよりは、開業するにあたって知っておくべき内容が豊富に載っているという印象を受けました。これはもちろん開業済みの先生にとっても知っておくべき内容でもあります。

よってこれから開業する先生や開業して広く課題感を感じているいる先生には良い教科書となるでしょう。

開業する目的・ビジョンをもつこと

開業することで叶える院長自身の目的はそれぞれです。

本書では医師自身のパーパス経営というものを大事にしています。よって、自分自身の人生設計も考えたうえの10年計画を逆算していく事を勧めています。

さらに、働く上で重要となるお金の面から、勤務医の給与は平均1467万円に対し開業医は平均2729万円と具体例を示したうえでの理想の人生設計を実現するために開業の選択を考えてほしいとしています。

理念を作って浸透させる

理念、パーパス経営の重要性については多くの書籍で記されていますが、本書でもその重要性について何度も登場します。

【当ブログ著者より一言】

経営理念の重要性について触れている書籍は多いのですが、作り方までは教えてくれないことが多いと思います。

本書では作成のプロセスを「他院や優良企業を参考にする」「自院で実現したい願望を書き出す」「自院で絶対にやりたくないことを書き出す」「社会に貢献したいことを書き出す」などかなり具体的に記されていてとても参考になります。

とくに「自院で絶対にやりたくないことを書き出す」ところはベストセラー著書の『非常識な成功法則』にも書かれ感銘を受けた方も多い部分ですのでとても興味深いものです。

経営理念から院長の想いが患者さんに響くと患者さんは自院を選んでくれます。

スタッフ採用でも同じことが起こります。特に最近は若い世代を中心に勤務条件や待遇と同じくらい経営理念やパーパスを重視する傾向が高まっています。

そしたパーパス(目的)が分かっていることで、スタッフは細かい指示をしなくてもその目的に従った行動をするようになります。このようなスタッフは自立型人材として離職することなく大いに貢献してくれます。

せっかく良い理念を作っていてもその真意が伝わらないと意味がありません。そのため、繰り返し伝える、掲示する、唱和するということが必要になります。

院長の生活・人生を考慮に入れた事業計画

経営に必要となる費用を支払って最後に生活費としてどれだけ残せるかが重要になってきます。

事業計画は何となく他人に作ってもらうものではないですし、何となくキリの良い数字を選べば良いものではありません。事業計画の数字の根拠は説明できる必要があります。

事業計画に盛り込むべきポイントとして下記5点を挙げています。

- 医業収入:1日に何人の患者が来るのか。収入が足りないなら集患対策等を考える。

- 人件費:クリニックの支出で最も大きいのは人件費で収入の20-25%と言われています。

- 税金:利益が大きくなると税金対策も必要になります。自費が多ければ消費税も増えます。

- 借入返済:利益から借り入れの返済もあります。据え置き期間も長く設定してもらえるよう交渉します。

- 生活費:収益からクリニックの費用を差し引き、さらにクリニックに蓄えるべきお金を差し引いてようやく院長の生活費が残ります。あらかにめ生活費を確保し経費や収入を逆算すべきです。

カネ

本著書は税理士であることもあり本書内では最も具体的に「医師からよくもらう相談」的な内容も含めて記されています。

税金対策

適切な経費計上で支払う税金は減らせます。

例えば、高級車の経費計上、配偶者の給与、開業費の経費化などの税金対策方法から、「社会保険診療報酬の概算経費の特例」などの有利な特例、医療法人化の節税メリットについても記されています。

(参考)税金対策についてはこちらの書籍が参考になります。

【書評】『開業医・医療法人 すべてのドクターのための節税対策パーフェクト・マニュアル 増補改訂2版』 税理士法人 和 社会保険労務士法人 和

資産運用

高額な給与の医師が資産を効率よく形成するための考え方についても記されています。

こどものことや老後を考え、何歳までにいくら用意するかの目標を決めることが重要です。

不動産やその利回りの魅力に目が行きがちですが、不動産の非流動性などのリスク(換金しにくい)は知っておかなければなりません。

他にも分散投資やハイリスク投資、詐欺などについても記されています。

モノ

不動産物件

自身の開業目的に合った場所を選ぶ必要があります。例えば、ワークライフバランスを重視するなら家から近いところ、とにかく稼ぎたいなら駅近や競合の少ないエリアという具合です。

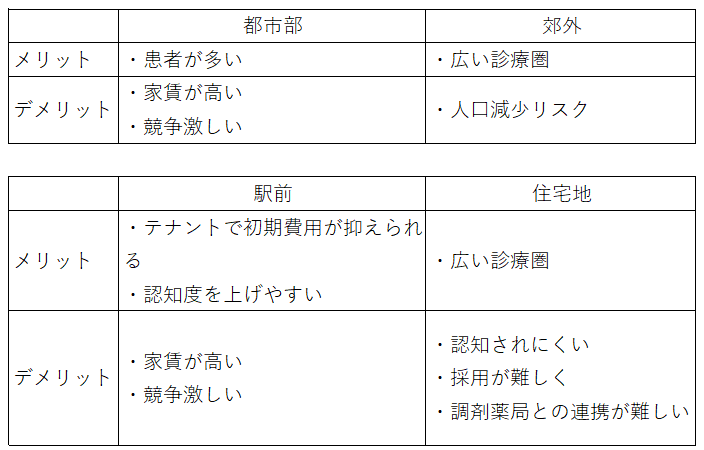

開業する場所によってのメリット・デメリットが異なりますのでできるだけ開業の目的からブレないように気を付けながら最適な賃料で探します。

なお、最適な賃料の目安は医業収入の6-8%とされています。

また、不動産はタイミングもあり、希望通りにはなかなか見つかりません。実現したい目的の優先順位を決めて絞り込んでいきます。

他にも物件の見学チェック表など記されており実践的な内容が記されています。

医療機器

医療機器を導入するにあたり注意すべきことは医療機器関連の業者にコンサルティングを受けることです。このような業者では無料でコンサルティングを行う代わりに医療機器に利ザヤを入れ込んでいるためです。

医療機器の定価はあってないようなもので、交渉次第で半額、30%で変えることは珍しくありません。

また、購入方法(一括かリースか)についてそれぞれのメリットとデメリットも記されています。

著者は、「壊れにくいものや長く使うものは購入し、壊れやすいものや頻繁に買い替えが必要な機器はリースにするのが賢明です」と記しています。

ヒト

理念採用

上にも記しましたが、理念に賛同したした人を採用することが重要になります。

しかし、どのように選考すれば求職者とクリニックとの相性を見極められるかは分かりません。

本書では選考時使える質問が10程度記されています。

例えば「これまでの業務でどんな業務が好きでしたか?」「当院で働いて5年後10年後にどのようなポジションにいたいですか?」などがあり大いに参考になります。

配偶者の採用

スタッフとしての適性

配偶者を雇い入れる場合には、その職種のスキルが十便にあるか、組織の人間関係の潤滑油となれる対人スキルを持っているかを見極める必要があります。

いきなり上司や特別扱いしない

配偶者というだけの理由で上司扱いはしてはいけません。

現場の状況が全く分からない状態で指導的立場にしても本人もやりにくくスタッフは反発するだけです。

また、子供の病気や学校行事で当たり前のように休むのに他のスタッフが同じことをすると嫌味を言うというのでは反発を招くのは明らかです。

立場をはっきり示す

院長は配偶者に対してどんな立場なのか、どのようにふるまうのかを明確に伝え納得してもらう必要があります。

また、同様にスタッフに対しても配偶者の立場と役割を明確にします。

【本ブログ著者より一言】

個人クリニックでは院長(夫)とスタッフ(妻)ということはよくあります。

スタッフにとっては妻の言葉=院長の言葉として感じられてしまうこともあり、スタッフはとても気を遣うことが多いものです。

一方で妻という理由で優遇されることも多いためスタッフのフラストレーションもたまります。

本書ではそのようにならない具体的な手法について述べられていますのでとても参考になります。

(参考)院長の妻が事務長をしているクリニックの例

情報

主に広告に関する内容、WEBによる集患について記されています。

広告は目的に応じて使い分ける

- 駅看板:高額になるが多くの人の目に触れる。ターゲットとする患者が多く利用する駅や場所を選びます。

- 電柱・野外立て看板・店舗看板:主に道案内のための広告です。開業後2年もすれば効果は薄れていきます。

- チラシ(折り込み広告・ポスティング):特に開業時は地域の人に知らせるのに有効です。2次元コードを付けてWEBサイトに誘導するのは有効です。

- ホームページ(WEBサイト):スマートフォンでのネット検索が増えており益々重要になっています。

WEBサイト

WEBサイトに入れるべき内容として、「基本情報」「院長経歴」「院内設備」「病気や治療に役立つ情報」など10個以上が具体的に記されています。

また、WEBサイトは自身で構築するのは難しくデザイン面で見劣りすることや、SEO(検索エンジン最適化)などへの技術的対応も必要なため、WEBサイト業者を使うことを勧めています。

(参考)SEO対策についてはこちらが詳しいです。

【書評】『クリニック経営者のためのゼロから始めるSEO集患術: Web流入数No.1達成のノウハウを完全公開』習田祐輝 (著), Dr.ひろひろ (編集)

まとめと感想

本書では開業に必要な情報が浅く広く必要十分な内容が記されていると感じました。

上にいくつか記してきましたが、他にも「個別指導」「税務調査」「法人化」「IT化」「ハラスメント」「医療広告規制」など開業や開業後に知っておくべきことのイロハについてもしっかりと記されています。

本書を読んで気になったところを深堀していくと良いでしょう。

最初は税理士が記しているため税務的な内容に偏っているのではないかと思っていましたが、かなり広く参考になる内容でした。とくに理念や人のマネジメント関するところはかなり役立つでしょう。

そして、「理念の作りかた」などは本来はとても重要なのですが、医療経営の本にはあまり記されていない内容ですので、とても参考になるかと思います。

これから開業する先生、開業した先生も復習もかねて読んでみることをお勧めします。

コメント